在北京市的宏伟城市规划蓝图中,棚户区改造作为一项重要的民生工程和城市更新举措,正以前所未有的力度推进,随着城市化进程的加速,老旧社区、棚户区不仅影响着城市面貌,更关乎成千上万居民的居住条件与生活质量,为了进一步改善居民生活环境,促进社会公平与和谐,北京市政府近期出台了一系列棚户区改造最新政策,旨在通过科学规划、精准施策,实现民生福祉与城市发展的双赢。

一、政策背景与目标

近年来,北京市作为国家政治、文化、国际交往中心和科技创新中心,其城市发展步伐不断加快,但同时也面临着老城区基础设施落后、居住环境差、安全隐患多等挑战,特别是棚户区,作为城市发展的“伤疤”,其改造升级成为城市可持续发展的关键一环,新出台的棚户区改造政策,旨在通过“拆、改、留”并举的方式,即拆除危旧房屋、改造提升老旧社区、保留历史风貌建筑,实现“三旧”变“三新”——旧城换新颜、旧居换新居、旧貌换新颜,全面提升城市功能和居民生活质量。

1、强化规划引领,科学布局

新政策强调“先规划后建设”,要求各区在实施棚户区改造前,必须完成详细的改造规划和实施方案,确保改造项目符合城市总体规划、土地利用规划和历史文化保护要求,通过科学规划,合理确定改造范围、目标任务、资金筹措、实施步骤等,为棚户区改造提供坚实依据。

2、多渠道筹集资金,保障资金来源

为解决棚户区改造的资金难题,北京市政府采取“政府引导、市场运作”的模式,鼓励社会资本参与,具体措施包括:设立专项改造基金、引导金融机构提供低息贷款、发行地方政府债券、引入房地产信托投资基金(REITs)等金融工具,对符合条件的棚户区改造项目给予税收优惠和土地出让金返还等政策支持。

3、坚持以人为本,保障居民权益

在棚户区改造过程中,北京市政府始终坚持“以人民为中心”的发展思想,确保居民的知情权、参与权和监督权,政策明确要求在改造前进行充分的调研和意见征集,制定合理的安置补偿方案,确保居民能够得到公平合理的补偿,对于选择货币化安置的居民,提供便捷的购房贷款服务;对于选择实物安置的居民,优先安排在交通便利、配套设施完善的新建小区。

4、注重历史文化保护与传承

北京市作为历史文化名城,棚户区中不乏具有历史价值和文化特色的建筑,新政策要求在改造过程中严格保护历史文化资源,对具有保护价值的老建筑进行修缮利用,避免大拆大建的破坏性行为,鼓励在改造设计中融入传统文化元素,使新社区既现代又充满文化底蕴。

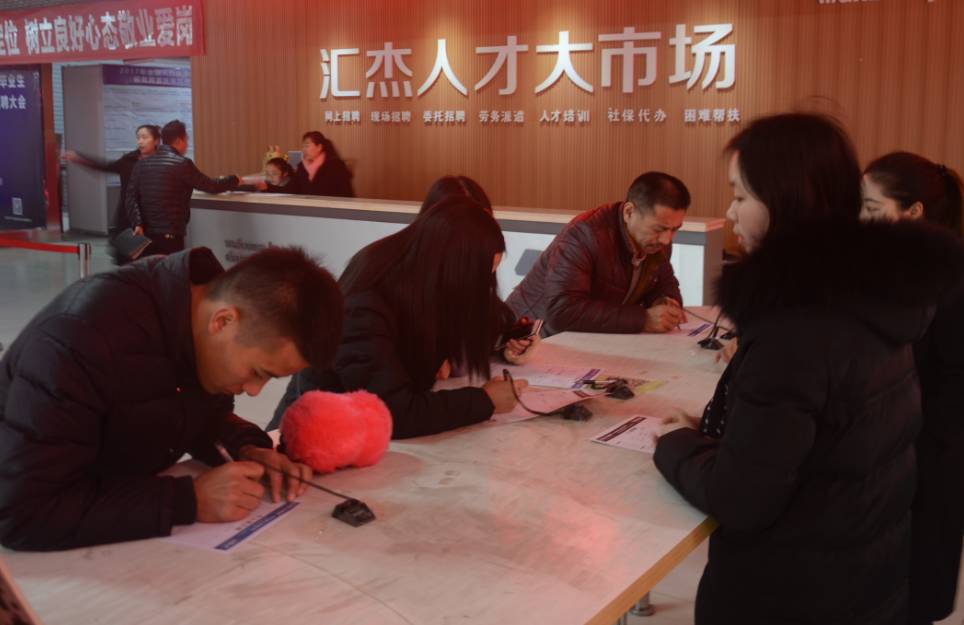

5、推动产业升级与社区发展

棚户区改造不仅是住房条件的改善,更是产业升级和社区发展的契机,新政策鼓励在改造区域引入高端服务业、文化创意产业等现代产业,促进就业创业,加强社区服务设施建设,完善教育、医疗、养老等公共服务体系,打造功能完善、环境优美、和谐宜居的新型社区。

三、实施效果与挑战

自新政策实施以来,北京市棚户区改造已取得显著成效:

居住环境显著改善:数以万计的居民搬离了拥挤、潮湿、安全隐患多的老旧房屋,住进了宽敞明亮、设施齐全的新居。

城市面貌焕然一新:通过拆除危旧建筑和实施绿化美化工程,城市面貌得到极大改善,提升了城市形象和居民的归属感。

产业升级初见成效:一批新兴产业在改造区域落地生根,不仅促进了经济发展,还为居民提供了更多就业机会。

社会和谐稳定:通过妥善处理拆迁安置、补偿等问题,有效减少了社会矛盾和冲突,增强了社会和谐稳定。

棚户区改造也面临不少挑战:

资金压力:尽管采取了多种融资方式,但资金筹集仍需进一步创新和优化。

历史文化遗产保护:如何在现代化建设中平衡好发展与保护的关系,是亟待解决的问题。

社会稳定风险:部分居民对拆迁安置存在疑虑和不满情绪,需加强沟通协调,确保政策执行公平公正。

后续管理维护:新建成的小区和社区需建立长效管理机制,确保其持续健康发展。

四、未来展望与建议

展望未来,北京市棚户区改造将继续深化“以人为本”的理念,坚持高质量发展路径,建议如下:

1、加强政策创新与落地:继续探索更加灵活高效的融资模式和更加人性化的安置补偿方案,确保政策有效实施。

2、强化历史文化保护:建立更加严格的文物保护机制和更加科学的保护利用方案,让历史文化遗产在新时代焕发新生。

3、推动产业转型升级:引导更多高端产业和创新要素向改造区域集聚,促进区域经济转型升级和高质量发展。

4、加强社区治理与服务:建立健全社区治理体系和服务体系,提升社区自我管理和服务能力,打造和谐宜居的现代社区。

5、强化监督与评估:建立健全棚户区改造项目的监督评估机制,确保项目实施效果符合预期目标和社会期望。

北京市棚户区改造最新政策是推动城市更新和民生改善的重要举措,通过科学规划、精准施策和多方努力,相信北京市将能够顺利完成棚户区改造任务,为市民创造更加美好的生活环境和发展空间。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...